私は、毎朝起きてすぐ体重を測ります。夕食後の風呂上りに測るよりも体重は軽く、かつ体年齢も若く出るからなのです。この話は途中から少し怖い話になるかもしれません。途中をすっ飛ばして読んでいただいても構いません。

ディジタル体重計で表示される骨格筋率、体脂肪率、内臓脂肪率等にはあまり変化はなく見えますが、朝はなぜか若くでます。物理的に軽くなる時間だし、両足間のインピーダンスなどの非表示の値も関係しているかもしれません。測る時の体調により体年齢に±1~2歳の変化がありますが、高く出る場合の殆どは目標体重よりも重い時です。体重が目標値に近づく時には若く出て、何となく元気が湧きます。結局そういう時間に測る習慣となったわけです。

体重計には生年月日を登録しているので、誕生日に前日の表示に1がいったんは加わります。とはいえ、朝一番に体年齢50代と表示されるのは楽しく、年齢を忘れ仕事もはかどります。そういう心理を考えた表示を工夫しているとは思いますが、これでは他の体重計を買う気になれませんね(笑)。

その後で血圧を測るのが習慣でしたが、あまり変化がないので最近は省略しがちでした。忙しい時は体重計で体年齢が低く出るだけで、つい安心して省略するようになっていました。

このできごとの日まで少し無理な仕事が続き、電子機器の製作等で何度か未明に及び、睡眠不足が1~2か月続きました。好きな仕事でもあって、そして体年齢も若く表示され続けるので、仕事に邁進していたのでした。

その日は、夕方のリモート会議開始まで、ら頭はよく回り仕事がずいぶん速くはかどっていました。ひょっとして・・・と開始前に血圧を測ってみてびっくり、150を超えてます。ついでに測った体温は36.5℃で平熱より若干高いですが、血中酸素濃度は99%。血の巡りが良いわけなのかな、などと考える間もなく会議がはじまるので、深呼吸をして開始です。会議中に血圧がやはり高いかなと感じたのですが、1時間半後に無事終了。

夕方から寒くなり、会議後すぐにちょっと鼻をかんだところ、鼻血が少し出ています。さらにかむとぼたぼたと落ちて、さあたいへん。鼻血はここ数十年では初めてで、止血法はとっくに忘れています。タブレットに尋ね、うつむきで小鼻を抑える止血を20分行いましたが、一向に止りません。さらに続けましたが鼻の奥から口へも流れ、たいへんなことに。病院が閉まった時間なので、妻と相談し息子の家に電話してもらうと、すぐに救急隊を呼んでくれ10分もかからず到着しました。

このアクションはとても大事でした。以後その電話番号などを書いてよく覚えておくことにしました。ともあれ、救急隊員は救急車内で同じ止血法を強く行い鼻が痛いのなんの。血圧と酸素濃度を同時に測りながら行いますが、気が動転し190以上の血圧が表示されており、こんなにも高くなるのか!と驚くとますます高くなります。「落ち着いて口から深呼吸!」と何度か言われても口は血でふさがり時々吐き出す必要がありました。

15分続けてもらっても止まらず、救急隊員より「このまま救急病院へ向かいます。受け入れ可能先へ1時間近くかかりますが、鼻血で死ぬことはありませんから落ち着いて辛抱を」。なるほど、救急隊員はさすがに落ち着き、本当に良い仕事をするものです。

サイレンを鳴らしたので近所の人たちが出てきましたが、この際はすべて無視。タオルで鼻・口全体を強く抑えたままじっと我慢です。ガタガタ揺れるたびに漏れるので困りましたが。

ようやく某大学病院の救急医療入口に到着し、担架に座ったまま中に通されましたが、歩けるので担架を降り靴を履き少し待ちました。医師と看護師がてきぱきと作業を開始。出血元を見つけるために真っ赤に濡れたタオルを廃棄し、鼻孔内を麻酔するとのこと。

それからは鼻の内視鏡を何度も出し入れしました。痛くて目をきつくつむると「鼻孔も狭まるから目を開けるように」と何度か言われました。視界にスクリーンが良く見えますが、すぐぼけると内視鏡を取り出してレンズを清掃して入れ直すのでした。それがなかなか辛く、思わず声を出しますが、医師は粘り強く続けて、ついに出血箇所を見つけました。鼻孔の入り口よりも深い中ほどの動脈壁とのことで、さすがです。

時々鼻孔を掃除しつつ電気メスで焼結3回。その3回目は若い医師が行いましたが、その時だけ電極を握った右手がひどく感電して驚きました。出血は止まったようです。しばらく動けず、撮った写真などをスクリーンで見せてくれた後、左鼻孔に詰め物をいれてから待合室へ移動し待機。15分かと言われた待機時間はなんと45分ぐらいで、もう22時を過ぎ自宅に戻れたのは23時でした。出血後のためか多少フラフラでしたが、まずはベッドで上半身を起こしたような形で休みました。

3日間入浴禁止、鼻かみや鼻いじりは厳禁、運動を避け血圧を上げないよう、との指示を守り、3日は食事以外ほぼ何もせずひたすら椅子に腰かけてタブレットで読書しつつ我慢していました。血圧は120未満に落ち着いていました。昨夜からようやく風呂に入れ、急ぐ仕事をしようと考えていたら、なぜか別の急用が勃発し、これを書き始めるまでばたばたしていました・・。

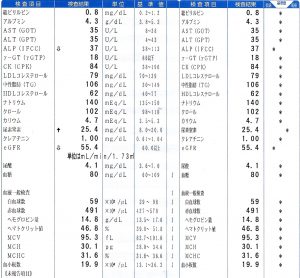

さて、この出来事教訓はたくさんありますが、体の状態は適当に推測はせずちゃんと測って知るべきことと、リスクへ早く対処することの重要性を再認識した次第でした。老人に限らず健康診断の大切さは言うまでもありませんし、血液検査なども大事な信号を見逃しにくくしてくれます。

今回は危険信号で幸いだったのかもしれません。無理をし過ぎない生活に至急直していきたいと反省しきりです。ついだらだらと長く書いてしまいましたが一言でいうなら、「忖度体重計」だけに頼るとリスクを見落とします。

©2025 Akira Tominaga, All rights reserved.