2011年の東日本大震災は未だに影響が去らないほど大きかったと思います。得た色々な教訓は、前向きに生かしたいものです。

その時某学会の研究大会が文京区の大学であり、筆者は発表寸前で座席でちょうどノートPCを用意していた時でした。揺れに驚きそのPCで調べて大地震とわかりました。妻の実家がある地域への津波の予報がありましたが、親せきが多く心配でした。電話はもちろん通じません。部屋の出席者多数に状況を伝え、筆者は発表をやめてすぐ退出することにしました。まもなく大会の事務局からも連絡が入り、全員が階段を歩いて建物を出ました。周囲の人たちに伝えてすぐに会場を後にしました。

そこからが肝心の話です。まず近くの電気屋でラジオを買い、自転車屋の場所を尋ねました。そのラジオで交通情報を聴きながら、滝野川の自転車屋へと急ぎました。1度使うだけの一番安い自転車を買い、前籠をつけてもらいながら店員にも足を確保したほうが良いと伝えたら、皆さんキョトンとしていました。後日のニュースではその後2時間で都内の自転車が売り切れたようでした。

ふだん持ち歩いている小さな方位磁石を頼りに、自転車で住まいの浦和へと向かいました。途中のコンビニで、念のために電池とパンなどを求め籠に満載して走りました。スマホなら方位も分かり情報も多くとれますが、そういうときは電池はなるべく節約するとよいと思います。途中の牛丼屋が営業していたので、念のために夕食をとりました。交通渋滞と歩道上の雑踏で意外にスピードが出ず、20キロほどを合計4時間かかって帰宅しました。

テレビやインターネットが津波の様子を伝えていました。妻の実家が津波で全壊したのを知るのにも、助かった義母を迎えに行くのにも、その後だいぶ日にちがかかりましたが、ここでは割愛します。使った自転車には滝野川警察署の鑑札がついています。

今もある不要な1台ですが、番犬の代り(?)となっています。津波で失った妻の実家跡の地域にはまだ手がついていませんし、義母は現在は設備のよい介護施設を避難先としており戻れません。とはいえ、嫌な思い出は忘れて、爪痕は教訓としてだけ頭に残したいものです。

実は、その昔東北へ赴任していた時代に宮城県沖地震に遭遇しました。いつもの出張中ではなく珍しく仙台のオフィスにいました。激しい揺れに思わず壁に背中をつけて立ち上がりましたが、多くの社員は日頃のガイドのとおり、冷静に机の下に伏せていました。しかし、揺れで机が勝手に動いて行ってしまうとは誰も考えていませんでしたし、椅子が移動して外に面するガラスに当たりそうで危険でした。

電話は不通となり、交通はすぐ渋滞しました。お客様の状況は非常用電源のあるテレックスや無線などで段々とわかりました。そのうち日没で暗くなり、筆者は8キロ程を歩いて帰宅しました。途中パン屋に寄ると売り切れのため食パンの耳を無料で分けてくれ、電気屋では電池は売り切れのため使いかけの電池を無料でくれたのに感激しました。近所に倒壊した家もありましたが、住まいの借家は外見は無事。しかし案の定、家の中は戸棚や冷蔵庫まで倒れ、ガラス片だらけで惨憺たる状態の暗闇でした。妻や幼い子達のケガがないのが幸いでした。ライフラインが止まり数日間は食料も売り切れ、もらった電池も2日で全て切れました。東京から車でかけつけた社員の食料や非常用ライトなどの救援物資がとても有難かったものです。

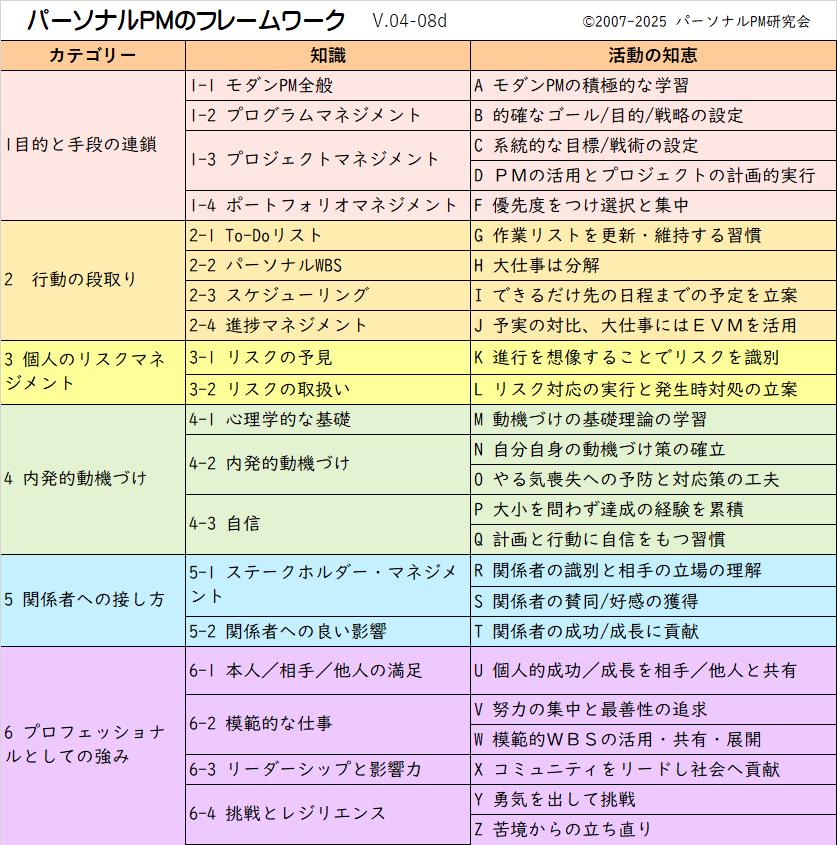

そのときの教訓で、地震の際にやるべきことが頭にしみつき、迷わずに行動できたものです。「備え」とはいえ、実際は頭の中だけでの備えにすぎません。それでも、その有無で結果に大きな違いがでます。パーソナルプロジェクトであれ、何事であれ、個人にとって「頭で進行を考えておく」ということが、日ごろからの重要なリスクマネジメントの知恵であり、災害への備えであると思います。もっと厳しい災害がいつなんどき起きるかわかりません。

大災害に備え、リスクや危機への備えを今一度頭の中でシミュレーションし、いざという時の行動を確かめ、腹を据えるのが良いと思います。(2016年10月29日)

©2016 Akira Tominaga. All rights reserved.