仕事の繁忙感がかつてないほど感じられます。自分だけかと思えば、年齢にかかわらず他の人達(技術者が多いですが)も同じようです(そうでない人も少しいます)。

AIが仕事を手伝う時代となり、時間が大幅に節約できることは非常に多いのは自覚しています。ところが、期間トータルでみると仕事に集中する時間が大幅に伸びているのに気づきます。そして気づかぬうちに自分の時間がなくなってしまうのです。

考えてみれば、複雑で前には無理だったことも今ではAIにやらせ、プログラムも書かせ、絵も描かせ、前には作れなかったアウトプットも作ったりしている訳です。繁忙感の原因をAIに聞くと、AI以外の定性的な原因を多々挙げてきます(自分は原因でないと言う感じですかね)。それを見ているとますます時間がなくなります。

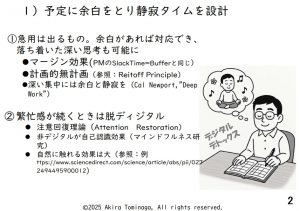

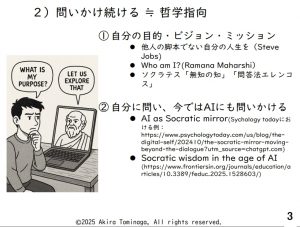

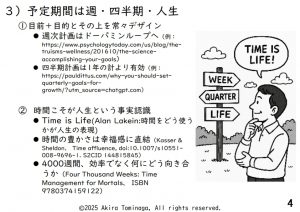

要するに、繁忙感をなくし、人生でより大事だと思うことに時間をなるべく使いたいわけです。そこで、それに効果的なことを3つだけ挙げてくださいと、私のAI(相棒)に頼むと、次のスライドのようになりました。この際・・・、徹底的にAI棒にまかせたスライドを以下に載せてみることにします ^^; 。見えにくいスライドはクリックしてご覧ください。

説明不足の用語等は、ネット検索で簡単にでます、もし皆様のAI棒がいれば尋ねるのが早いかもしれません、などと無責任なことを述べてしまい失礼します。 <(_ _)>。

©2025 Akira Tominaga, All rights reserved.